- 2024.10.18

- 人間福祉学科

「生活支援技術Ⅲ」寝たままの状態の食事介助を学ぼう!

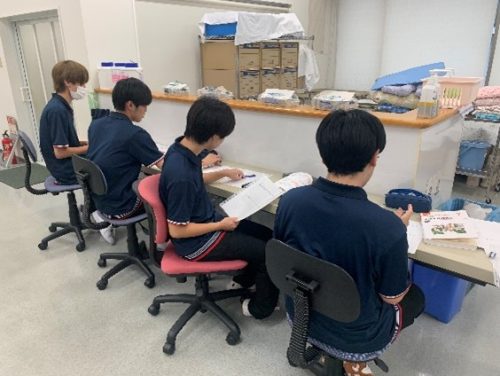

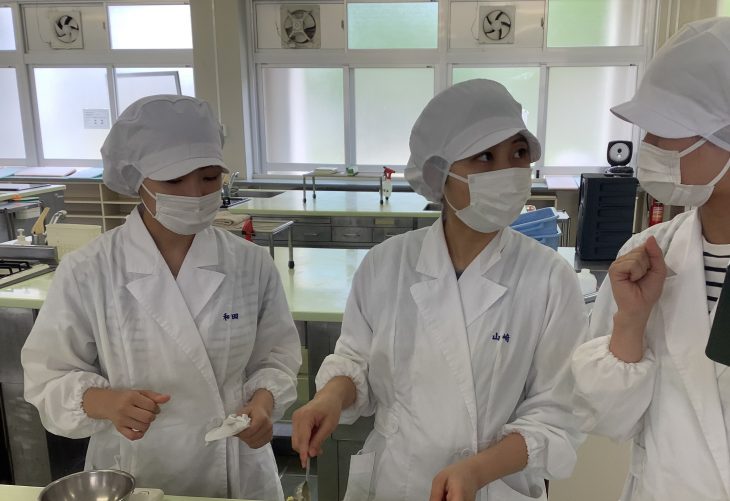

介護福祉コース・2年生の科目名「生活支援技術Ⅲ」、演習の様子です。

今回は、「自立に向けた食事の介護」のなかでも難易度の高い「ベッド上で行う食事の介助」として、座位が保てず臥位(がい)で、動作全般にわたり介助が必要な利用者の事例を用いて、学修しました。「臥位(がい)」とは寝た状態を指す専門用語です。

はじめに、食事の介助について、座位と臥位での姿勢や体位保持の方法・留意点の比較、吸い飲みの扱い方などを資料やテキストで確認したのち、事例を想定した手順や留意点を記録用紙に記載し整理しました。その後、学生2~3名のグループに分かれて、学生同士で演習をしました。

まずは、言葉かけをして利用者の状態の確認、これからの介助の方法を説明し同意を得ます。身体を起こすことを伝え、ゆっくりとベッドの高さ、上半身・下半身をギャッチアップしていきます。背もたれが30~60度になるようにギャッチアップしますが、心地よい角度は人それぞれです。利用者にとって難しいところがないか、しっかりと言葉かけや状態を観察をしながら行います。姿勢を整えたら、食事の準備をします。

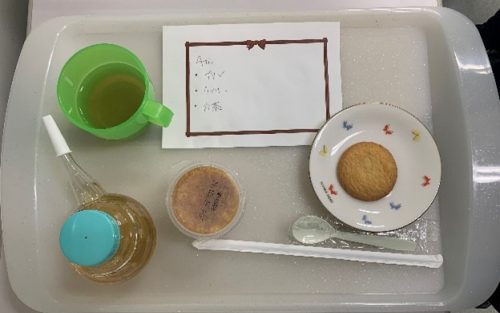

次は、準備した食事(今回は間食の設定で、クッキー、プリンやゼリー、お茶でした)を実際に見ていただきながら、メニューの説明と同意を得ます。口に運ぶ前にどれから食べたいか、本人の意思を確認します。また、首が後ろに反っていないか、あごは引いているか等、食事姿勢も気をつけながら介助を行います。

臥位は座位と異なり、食事姿勢を保つことが難しい点がいくつかあり、ベッドのギャッチアップやクッション等を用いて介助を受ける人がリラックスできるよう工夫を行う必要があります。学生は、目線を合わせて丁寧に言葉をかけたり、口に運ぶ食べ物の量やスピードを調節したりと、これまでの学修を活かし、さまざまな工夫を取り入れて介助を行っていました。そして最後は、介助方法の手順や介助されて気が付いたこと・介助をして気が付いたことなど、この演習で学んだことを振り返り、しっかりと時間をかけて記録をしました。今後もこのような演習を通して学びを深めていきます。