- 2025.03.24

- *お知らせ

令和6年度 卒業証書学位記授与式を挙行しました

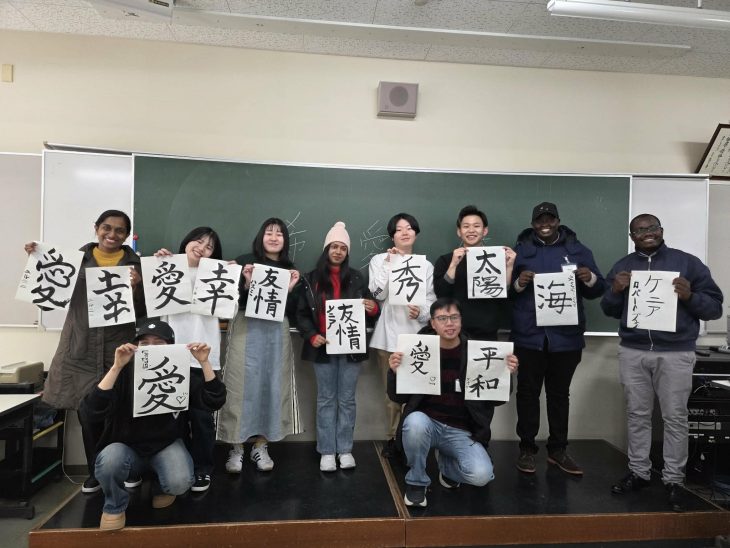

令和7年3月20日(木・祝),本学体育館において令和6年度卒業証書学位記授与式を挙行しました。

修了生,卒業生のみなさま,また保護者のみなさま,おめでとうございます。

広島文教大学で,夢の実現に向けてそれぞれに研鑽を積んだ大学院人間科学研究科修了生3名,教育学部卒業生164名,人間科学部卒業生191名が,大きな志を胸に学び舎を巣立って行きました。

本学教職員一同,修了生,卒業生のみなさまのご活躍とご多幸を心よりお祈りいたします。

学長式辞

困難な時代を歩みゆく卒業生に向けて

本日ここに、令和6年度広島文教大学並びに広島文教大学大学院の卒業証書・学位記授与式を挙行するにあたり、学部卒業生355名、大学院修了生3名の皆さんに、まず心よりのお祝いを申し上げます。また、諸事ご多忙の折、本式典にご臨席を賜りました、前内閣総理大臣、自由民主党衆議院議員 岸田文雄先生秘書 田邊博之様、学校法人武田学園 武田義輝 理事長を初め、ご来賓の皆様方に感謝の意を表しますとともに、この日を待ちわびておられた保護者、ご家族の皆さまにも、心よりお慶びを申し上げます。

皆さんがこのキャンパスで学んだ2年乃至4年間は、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受けつつも、コロナ禍によって社会が学んだ生活や学修の新たなスタイルがコロナ禍またその後の社会に定着していくプロセスと重なるものでした。

この変化の激しい時にあっても、自らの夢に向かって倦むことなく学びを重ね、そして深め、本日卒業の時を迎えられたのが、平成31年4月に大学名称を改めた広島文教大学の第3期生の皆さんです。この門出に際し、実社会への一歩を踏み出す皆さんに、はなむけの言葉を贈りたいと思います。

◇「分断と対立」を予感させる社会情勢

皆さんが活躍を期待されるこれからの時代を明るい未来として思い描く人は、果たしてどれだけいるでしょうか。「予測困難な時代」と言われるこれからの時代を生き抜く力を養成することは教育における最も重要な今日的課題の一つですが、昨今の社会情勢や世界情勢に目をやれば、時代は「予測困難」の遥か先にまで進み、「分断と対立」が現実的な危機として私たちの身近に迫ってきているように見えます。

被爆80年の区切りを前にして、昨年、日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)にノーベル平和賞が授与されたことは広島に暮らし広島で学ぶ私たちにとって悦ばしいニュースではありましたが、ヒロシマの願いとも言うべき世界平和が今この瞬間にも侵され続けていることは厳然たる事実です。

イスラムとユダヤの宗教間、民族間の歴史的な対立を背景に、欧米列強がその地における利権をめぐって繰り広げた20世紀初頭の政策によって、中東諸国には現在に至るまでの複雑な地域情勢がもたらされました。その不幸な結果として今も続くイスラエルとハマスの軍事衝突については、暫定的な停戦合意がなされたと言いながら、その実は、毎日のように危機的な内容のニュースが伝えられています。

また、ロシアによる突然の軍事侵攻によって始まったウクライナ戦争は、3年が経過した今も膠着状態が続いています。大国が仲介に立って停戦に向けた取り組みが始まってはいますが、一方の当事者であるウクライナを蚊帳の外に置き去りにしたままで始まり、その外交はあたかも軍事侵攻を始めた側にすり寄っているようにも見えます。さらに最近では、正式な外交交渉の場における国のトップリーダー同士の激しい口論がテレビカメラによって世界中に配信され、地球規模の分断と対立が今も着実に進行しつつあることが目に見える形で私たちの前に提示されました。

分断と対立は日本の外だけのものではありません。

例えば最近実施された国政選挙や地方自治体の選挙においては、候補者それぞれの政策の訴えよりも対立候補への攻撃や奇を衒った選挙活動の方が注目を集め、さまざまなメディアを通して報道されました。また、そうした極端な言説を含む真偽入り乱れた情報がSNSによって増幅されながら拡散し、民主主義の根幹を揺るがす事態を招く状況が生じています。さらに、著名人を巡る、真偽不明のスキャンダラスで刺激的な情報が事実確認などほとんどなされず、また発信の制限を受けることもほとんどなく広がっていく現象にも、私たちは日々立ち会わされています。

市民一人ひとりが自分の考えを発信できる社会をもたらした情報技術の革新は、自由闊達で建設的な言論を可能にした功績の大きさよりも、誤った情報をも無秩序に乱立・拡散させることを可能にした罪の深さの方が今のところは大きいように見えます。

技術革新や市民の意識の変化という現代社会を特徴づける現象が生み出した「分断と対立」という危機的事態は、こうして私たちの日常生活のすぐそばにあることを忘れてはなりません。

◇「分断と対立」を乗り越えるための言葉

このような危機的な時代、予測困難な時代をいかに乗り越えるか―もちろんそれは私たち一人ひとりが責任を持って考えるべき課題ですが、それを考えるための手がかりはいつの時代も変わることなく、すでに私たち皆に平等に与えられていると私は考えています。

第二次世界大戦後の日本を代表する哲学者・鶴見俊輔と、同じく戦後最大の思想家の一人であり批評家であった吉本隆明が、ともに「国家」や「大衆」「ナショナリズム」といった問題について互いに激しい議論を闘わせたことはよく知られています。

その一方の批判者であり、鶴見より2歳年下の吉本隆明は、鶴見と交わした後年の対話の中で次のように語っています。

…鶴見さんは「分かってくれる」得難い人でした。文学なら文学で分かってくれる、という人はいるんだけど、全体的に分かって正確に読んでくれるのは鶴見さんだけだった。それが、僕らのようなヘンなことを言う者たちには、どれだけ力になったかしれない。

(鶴見・吉本『思想の流儀と原則』中央公論新社)

もう一方の批判者である鶴見俊輔は、自分を鋭く批判した吉本の文章を自らの評論に引用したうえで、

この批判は、まとに当たっている。この批判にはある種の節度があって、それは、やわらかくたたかれただけに、たたかれた者にはかえってこたえる。

(同上書所収「吉本隆明」)

と述べて吉本の批判を受け止め、その批判の中身に深い理解を示しています。

鶴見俊輔と吉本隆明が互いに対する容赦ない、厳しい批判者であったことは紛れもない事実です。しかし同時に、この両者が発した、相手と刺し違えることも厭わぬような批判的な言説の背後に、互いへの深い敬意と信頼とが存在していたことは疑いありません。

相手に対する敬意と信頼―これこそがいつの時代も変わることのない、正しい対話、正しい言説の基本と言うべきものでしょう。

そして、危機的な時代、予測困難な時代を乗り越えるための手がかりを、もう一つだけお伝えしておきます。先に紹介した哲学者・鶴見俊輔には、比較社会学者として国際的に活躍した姉・鶴見和子がいます。その鶴見和子は、文学をとおして水俣病被害を社会に訴えた作家・石牟礼道子との対話の中で、「私」というアイデンティティをとおして事実を見なければ何事も始まらないと述べたうえで、さらに次のように発言しています。

客観性という言葉が誤って使われていると私は思います。魂を通り抜けなければ、ほんとのものは出てこない。

(鶴見・石牟礼『言葉果つるところ』藤原書店)

コンピュータでもロボットでもなく、人であるからこそ、「私」というアイデンティティをとおして事実を見つめることができるはず。そうして得られたものこそ客観性を備えた情報となり、それを足場として考え抜かれ交わされる言説こそが真に社会を変えうる力を持つことを、この鶴見和子の言葉は教えてくれていると思います。

他者への敬意と信頼とをもって、「私」というアイデンティティをとおして物事を見つめ、そうして得られた客観的事実を拠りどころとすること。責任ある社会の一員として、ぜひ心にとめておいてほしいと願います。

◇理念ある「学び」が、人と社会を支える

4年前の2021年4月、今日 学部を卒業する皆さんを本学に迎えた春は、コロナ禍のためにご参列いただく方の数を制限し、厳戒態勢の中での入学式となりました。その折にお伝えした言葉を、いまもう一度お伝えしようと思います。

皆さんには、自らの豊かな人生を実現するための学びだけでなく、社会との関わりの中で自らの果たすべき役割を確かに見据えた学びを修めてほしいと願い、それを創設者 武田ミキが残した次の言葉でお伝えしました。すなわち、

社会の正常なる発展は、帰するところ人であります。本学園の教育指針は、この人づくりであります。

創設者 武田ミキは、教育の力で学修者一人一人の力を十分に伸ばし、有為な人材として社会に送り出し、もって社会の正常な発展に資することを願っていました。それを端的に表したのが、皆さんが親しんだ「育心育人」という教育理念です。創設者が考えた「社会の正常なる発展」とは、まさに次の世代に受け継ぐべき「より良い社会、より良い世界」を意識したものですが、創設者が残したこの言葉は、文教生として過ごした2年乃至4年だけを念頭に置いたものではなかったはずです。むしろ、分断と対立が進む予測困難な時代の実社会に第一歩を踏み出す今この時にこそより相応しいものではないでしょうか。実社会の一員としてそれぞれの場所で大切な役割を果たすことになるこれからこそ、生きた学びを重ねていかねばなりません。

いま述べたとおり、社会の一員としての責務を忘れずに日々学び続けることは、予測困難な時代を生きる私たちすべてが担うべき課題と言えますが、この広島文教大学で過ごした時間と、皆さんの内に息づく育心育人の理念は、この困難な時代を乗り越えることを必ずや可能にしていくはずです。

◇コロナの時代を越えて

日々の学びや学友会活動、親しい友人や恩師との交流など大学生活の多くの場面において、入学当初からさまざまな制約と我慢、忍耐を皆さんに強いる場面の多かった日々を、私は痛恨の念と共に思い出さずにはいられません。しかし、いわゆるコロナ禍を経たいま振り返ってみれば、皆さんが涙を流した我慢の日々や、私たちが歯噛みしながら下した苦渋の決断の一つ一つは、社会全体でコロナ禍に打ち勝つためにそれぞれの立場で責任をもって振舞った、欠くべからざる取組みであったと意味づけておくべきであろうと思います。この未曽有の災厄を乗り越えた皆さんには必ずや分断と対立が進む予測困難な時代を乗り越えるための学び続ける力が備わっているであろうことを、そして必ずや新たな輝かしい未来が待っているであろうことを信じ、共にコロナの時代を乗り越え、次の時代の入り口に立つことを叶えた仲間であるという強い連帯感をもって、今日私たちは皆さんをこの学び舎からお送りします。

最後になりましたが、皆さんのご健勝とご多幸をお祈りし、多くの困難を乗り越えて大学での学びを成就させた栄えある卒業生・修了生をお送りする式辞といたします。

卒業、修了、おめでとう。この広い世界のどこかで、またいつか、お目にかかれる日を信じてやみません。

令和7年3月20日

広島文教大学長 森下要治